Le président Bassirou Diomaye Faye vient de prendre une décision historique en renommant l’emblématique boulevard « Général De Gaulle » de Dakar en « Boulevard Mamadou Dia ». Cet acte symbolique, annoncé lors des célébrations du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal, rend un hommage tardif mais mérité à l’un des architectes les plus influents du Sénégal moderne, longtemps éclipsé dans la mémoire collective nationale.

Le compagnon de route de Senghor

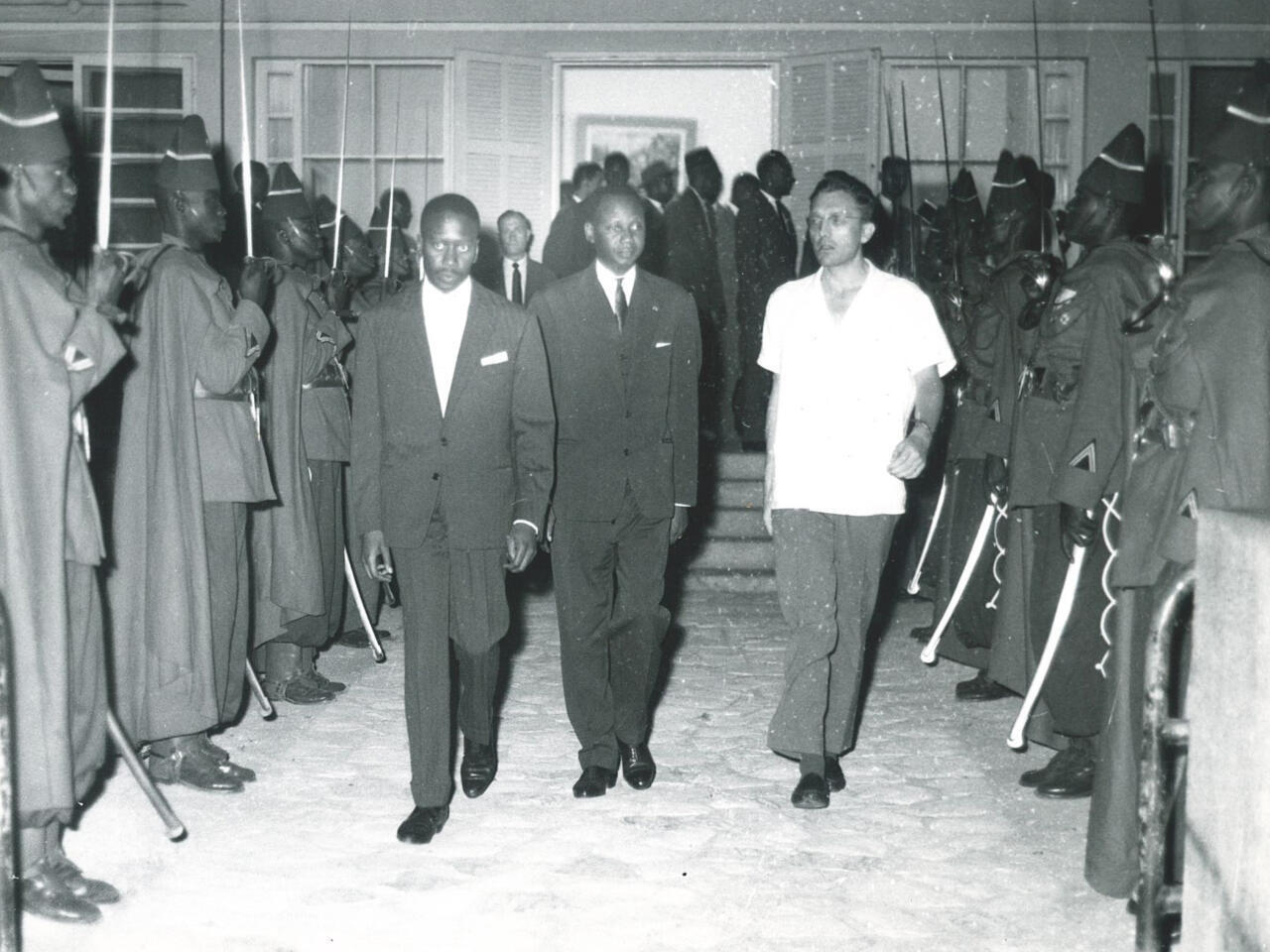

Né en 1910 à Khombole, Mamadou Dia fut l’un des pionniers de la lutte pour l’émancipation du Sénégal. Intellectuel brillant et économiste de formation, il a formé avec Léopold Sédar Senghor un tandem politique redoutable qui mena le pays vers son indépendance. Devenu Premier ministre du Sénégal autonome puis indépendant de 1957 à 1962, Dia incarnait une vision progressiste et souverainiste du développement.

Joseph Ki-Zerbo, éminent historien burkinabè, le qualifiait de « grand baobab habité par un peuple d’oiseaux », métaphore puissante qui illustre l’envergure intellectuelle et la capacité fédératrice de cet homme d’État.

Une vision socio-économique révolutionnaire

Mamadou Dia défendait un modèle de développement endogène, ancré dans les réalités sénégalaises et africaines. Il prônait un « socialisme africain » adapté aux structures sociales locales, rejetant aussi bien le capitalisme libéral que le communisme soviétique. Sa politique économique était fondée sur la coopération, la décentralisation et l’autonomie des communautés rurales.

Dans son ouvrage majeur « L’économie africaine, études et problèmes nouveaux », Dia développe une analyse approfondie des défis spécifiques auxquels font face les économies africaines post-coloniales. Il y défend l’idée d’un modèle économique adapté aux réalités socioculturelles africaines plutôt que l’importation de modèles occidentaux inadaptés.

Sous sa direction, le Sénégal mit en place un ambitieux programme de réformes agraires et de développement des coopératives agricoles, visant à émanciper les paysans du joug colonial et à garantir la souveraineté alimentaire du pays. Ces initiatives novatrices attirèrent l’attention internationale et inspirèrent d’autres nations africaines nouvellement indépendantes.

La crise de décembre 1962 et l’effacement politique

La trajectoire politique de Mamadou Dia connut un tournant dramatique en décembre 1962, lors d’une crise constitutionnelle qui l’opposa au président Senghor. Accusé de tentative de coup d’État, il fut arrêté et condamné à une longue peine de prison. Cette rupture marqua profondément l’histoire politique du Sénégal et orienta durablement les choix de développement du pays.

Dans son ouvrage fondamental « Mémoires d’un militant du tiers-monde », Dia livre un témoignage précieux sur cette période charnière. Ce document, considéré comme essentiel pour comprendre l’histoire politique du Sénégal, éclaire les véritables enjeux de la crise de 1962, qui aboutit non seulement à son éviction mais aussi à l’établissement par Senghor d’un régime présidentiel fort, marquant un tournant dans l’histoire constitutionnelle sénégalaise.

Un intellectuel productif malgré l’emprisonnement

C’est durant sa détention à la prison de Kédougou que Mamadou Dia rédigea « L’Émancipation des économies captives », ouvrage majeur où il déploie une réflexion empreinte de sérénité et de vigueur intellectuelle malgré les conditions difficiles. Dans cette œuvre capitale, il analyse avec acuité la force de l’emprise de l’économie de marché sur les différents systèmes sociaux, qu’ils se réclament du capitalisme, du socialisme ou du système coopératif.

Dia y démontre comment le marché a corrompu la finalité des rapports humains que l’économie devrait libérer. Face à ce constat, il propose de « reprendre le problème à la racine » et d’inventer de « nouveaux socialismes libérateurs » capables de maîtriser et d’intégrer les espaces économiques de différents niveaux dans des projets à la fois polarisés et globalisants, en fonction des objectifs des populations concernées.

Libéré en 1974 après douze années d’emprisonnement, Dia poursuivit son engagement intellectuel mais resta marginalisé sur la scène politique nationale. Plus tard, dans « Échec de l’alternance au Sénégal et crise du monde libéral », il développe une analyse critique des limites du modèle démocratique occidental tel qu’appliqué au Sénégal, anticipant avec lucidité les défis qui marqueront la vie politique sénégalaise des décennies suivantes.

Réhabilitation et reconnaissance posthume

Décédé en 2009 à l’âge de 99 ans, Mamadou Dia n’a pas bénéficié de son vivant de la pleine reconnaissance que méritait son héritage politique et intellectuel. La décision du président Bassirou Diomaye Faye de rebaptiser un axe central de la capitale à son nom marque donc une étape importante dans la réhabilitation de cette figure majeure de l’indépendance.

Ce geste symbolique s’inscrit dans une volonté plus large de réappropriation de l’histoire nationale et de mise en valeur des figures sénégalaises qui ont œuvré pour l’émancipation du pays. Il reflète également une certaine continuité idéologique entre la vision souverainiste de Dia et celle portée par les nouvelles autorités sénégalaises.

Un héritage toujours pertinent

Les idées défendues par Mamadou Dia sur l’autonomie économique, la valorisation des ressources locales et le développement endogène résonnent avec une acuité particulière dans le Sénégal contemporain, confronté aux défis de la mondialisation et de la souveraineté économique.

Sa pensée politique, caractérisée par une recherche d’équilibre entre tradition et modernité, entre spécificités africaines et ouverture au monde, continue d’inspirer de nombreux intellectuels et acteurs politiques africains soucieux d’inventer des modèles de développement authentiquement africains.

La reconnaissance officielle de Mamadou Dia comme l’un des pères fondateurs de la nation sénégalaise permet aujourd’hui aux nouvelles générations de redécouvrir cette figure emblématique et de s’approprier son héritage intellectuel, économique et politique. Le « grand baobab » retrouve ainsi progressivement sa place dans la mémoire collective nationale.